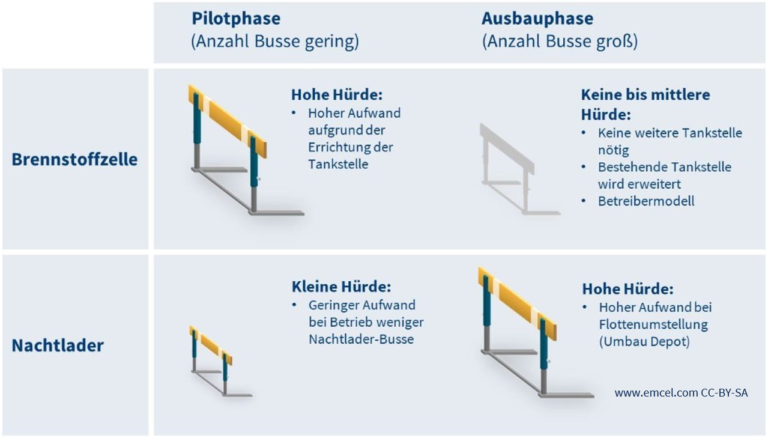

Brennstoffzellenbusse sind derzeit noch nicht so verbreitet, da die Einstiegshürde bei der Anschaffung besonders im Vergleich zum Nachtlader relativ hoch ist. Der Ausbau der Flotte gestaltet sich dagegen einfacher.

Einführung von Elektrobussen

Bei Elektrobussen unterscheidet man batterieelektrische Busse wie Nachtlader und Gelegenheitslader, Oberleitungsbusse und Brennstoffzellenbusse (siehe Frage des Monats vom August 2016). Bei der Umstellung von Dieselbussen auf Elektrobusse wird üblicherweise schrittweise vorgegangen. Zuerst wird ein Pilotprojekt durchgeführt, in dem einige wenige (typischerweise 1 bis 5) Fahrzeuge auf die neue Technologie umgestellt werden. Einige Jahre später, nachdem mit den Pilotfahrzeugen wichtige erste Erfahrungen gemacht wurden, werden dann in der Ausbauphase weitere Teile der Dieselbusflotte durch elektrische Busse ersetzt (etwa 10 % der Fahrzeugflotte pro Beschaffungszeitraum).

Pilotphase: Für Brennstoffzellenbusse aufwendiger als für Nachtlader

Die Umstellung eines Dieselbusses auf einen batterieelektrischen Nachtlader ist relativ einfach. Für den Betrieb des Busses ist infrastrukturseitig praktisch nur ein Ladegerät nötig. Das Ladegerät kann von seiner Leistung her relativ klein dimensioniert sein und an einem üblichen Drehstromanschluss angeschlossen werden. Diese Maßnahmen stellen auch in einem kleinen Busbetriebshof keine große technische Herausforderung dar. Ebenso sind die Investitionskosten für Bus und Ladeinfrastruktur überschaubar. Die Einstiegshürde kann daher schnell und ohne großen Aufwand überwunden werden.

Im Gegensatz dazu ist der Aufwand in der Pilotphase bei Brennstoffzellenbussen deutlich höher. Die Anschaffungskosten für Brennstoffzellenbusse sind heute noch höher als für Nachtlader. Ebenso ist die Betankungsinfrastruktur komplexer als ein Ladegerät. Aufgrund des damit einhergehenden hohen Investitions- und Planungsaufwands ist die Einstiegshürde bei Brennstoffzellenbussen deutlich höher. Eine Wasserstofftankstelle sollte daher nicht nur für eine kleine Brennstoffzellenbusflotte ausgelegt werden, sondern sinnvollerweise für Flottengrößen von mindestens 10 oder 20 Bussen.

Ausbauphase: Für Brennstoffzellenbusse mit geringerem Aufwand

Wenn es sich um den Ausbau von Busflotten mit über 20 oder 30 Fahrzeugen handelt stellt sich die Sachlage anders dar. Die erforderliche Anschlussleistung auf dem Betriebshof steigt schnell in den Megawatt-Bereich an und kann in aller Regel nicht mehr durch die vorhandene elektrische Infrastruktur bereitgestellt werden. Außerdem können – reichweitenbedingt – zusätzliche Busse notwendig sein um die tägliche Fahrleistung abzudecken. Dies führt zu einem Mehrbedarf an Abstellflächen. Aufgrund dessen ist oft ein sehr umfangreicher Aus- oder Umbau des Depots erforderlich, sodass die Planungsaufwände und Ausbaukosten erheblich ansteigen.

Bei Brennstoffzellenbussen ist der Ausbau mit geringerem Aufwand realisierbar. Die vorhandene Tankstelle ist eventuell schon in der Pilotphase ausreichend dimensioniert worden oder wird lediglich erweitert. Dadurch ist die Hürde in der Ausbauphase deutlich geringer ist als bei Nachtladern.

Ausblick: Betankungsinfrastruktur für Brennstoffzellenbusse

Immer mehr Dienstleister bieten das sogenannte Betreibermodell an. Das heißt, das Busunternehmen kümmert sich nicht mehr direkt um den Bau und den Betrieb einer eigenen Wasserstofftankstelle, sondern überlässt diese Aufgabe erfahrenen Tankstellenbetreibern. Diese stellen dann den Wasserstoff bei einer vereinbarten Mindestabnahmemenge für einen festgelegten Arbeitspreis pro Kilogramm Wasserstoff zur Verfügung.

Dieses Modell senkt den Einstieg in die Brennstoffzellen-Technologie für Busbetreiber – gerade in der Pilotphase – deutlich.

Wir beraten Sie gerne ausführlich zum Thema „Brensstoffzellenbusse“:

Für weitere Fragen des Monats und Rückmeldungen stehen wir gerne zur Verfügung: